学生レポーターシリーズ『色彩検定』 色をシステム化?カラーシステムとは?

2025.06.20

CG・デザイン

CGデザイン科では、後期に行われる『色彩検定』に向けて“色”についての「カラーシステム」を勉強中🎨

今回も授業の様子を「学生がレポートで紹介」してくれます🎤

▼ここからはCGデザイン科の学生が書いた文章です▼

カラーシステムとは?

色をわかりやすく整理するためのルール!

人の目に見える無数の色を「どうやって分類しよう?」という目的で作られた仕組みのことです☝️

今回勉強するのは、日本の色彩検定協会(AFT)が開発した実用的なカラーシステム『PCCS(ピーシーシーエス)』です。

PCCSは、Practial Color Co-ordinate System の略👆

「日本色研配色体系」とも呼ばれ、デザイン、アート、印刷、商品企画、ファッションなどの分野でよく使用されるカラーシステムです🎨

私たちはふだん、赤や青などたくさんの色を見ていますが、それらの色には「色相」「明度」「彩度」という3つの特徴があります。

▶色相

赤・黄・緑・青などの「色み」のこと、24の色に分けられ、色相環という丸い図で並べられます。

▶明度

色の明るさをあらわし、白に近いほど明るく、黒に近いほど暗くなります。

▶彩度

色の鮮やかさで、はっきりした色は彩度が高く、濁った色は彩度が低くなります。

このようにPCCSでは、色を数字や記号であらわして、正確に伝えたり比べたりすることができます。

デザインやファッション、ポスター作りなどで、どの色をどう組み合わせるか考える時にもとても役立ちます✨

色を感覚だけでなく、理論でも理解するための便利な仕組みです👏

先生に聞いた!

色彩検定5つのポイント

① 基本用語をしっかり覚える

→用語の意味が分からないと問題が解けない!

まずは土台を固めよう。

② 過去問を繰り返す

→出題パターンに慣れるてくると、よく出る問題も見えてくる。

③ 覚えるポイントを絞る

→ 全部やるのも大事。

でも出やすいところ・苦手なところに集中すると効率的!

④ 配色や色名の見分けに慣れる

→ 実際に色を見て判断する問題も。

いろんな色を見分けるための色感覚を養っておくことが大切!

⑤ 用語と図をセットで覚える

→ 言葉だけでなく図と一緒に覚える!

理解しやすい&忘れにくい。

「カラーシステム」について少しでも興味を持ってもらえましたか❓

オープンキャンパスでは様々な授業体験を準備しています。

私たち在校生もスタッフとして参加しているので、ぜひ遊びに来てください。

お待ちしています。

以上、学生レポートでした🎙️✨

色を分類する!

感覚だけでなく、理論としても理解する!

ポスターやファッションなど、普段何気なく組み合わされている色も、理論で考え抜かれた組み合わせなんですね!

勉強になります🤔✨

▶絵やイラストを描くことが好き

▶デザインを本格的に学んでみたい

そんな人にはCGデザイン科がオススメ!

興味を持ったらぜひオープンキャンパスに参加してみよう🏫✨

~オープンキャンパスへのお申し込み方法~

【LINEでのお申し込みがオススメ!】

トーク画面に【オープンキャンパス申し込み】と送るだけ!

※機能上すぐ既読がつきますが、内容を確認しだい返信させて頂きます!

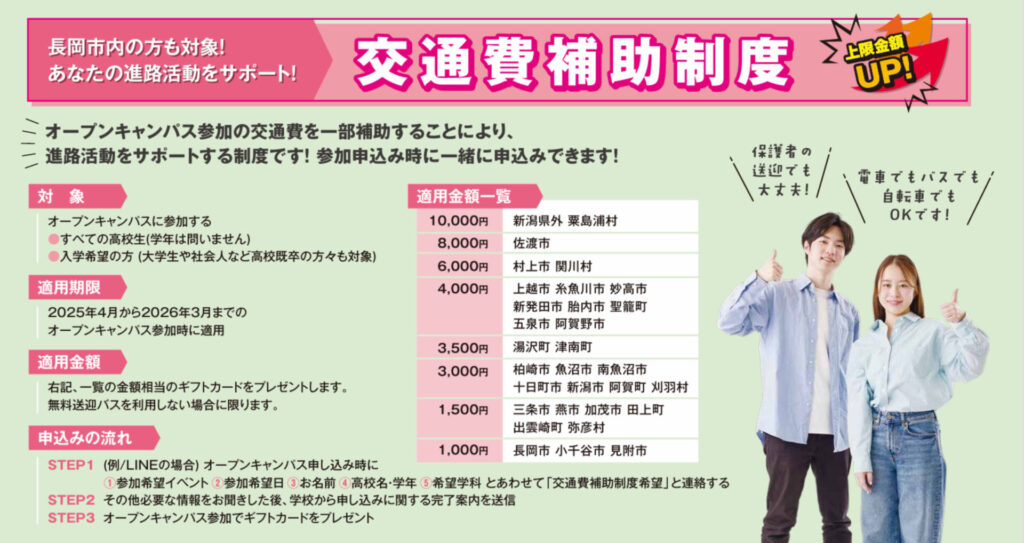

\今年度より交通費補助が拡大/

長岡市内からの参加でも【1,000円】の補助!

オープンキャンパスに参加する皆さんの交通を補助し、進路活動をサポートします!

■エリアと金額について

日々の学生の様子はSNSにアップされています!

NJCのInstagram、TikTok、Xなどをチェック🌈

学校のことがよく分かる!パンフレット・募集要項の希望はこちら!